「最初は戸惑ったけど、楽しかったです!」

これは、ある高校生がインターンシップの最終日に語った言葉です。

物流の現場にとって、高校生の受け入れは初めての試みでした。正直に言って、最初は「何をどこまで体験させればいいのか分からない」「危なくないか心配だ」といった声も社内から出ていました。

しかし、3日間のインターンシップが終わったとき、現場には驚くほど前向きな空気が流れていました。高校生が来たことで、社員の表情が変わった。現場の雰囲気が変わった。社内に“語る場”が生まれた。

そんな実感とともに、社内外で小さな変革が起こったのです。

インターン導入の背景

近年、地域の高校から「職場体験」や「インターンシップ」の依頼が増えています。これは、キャリア教育の一環として、生徒たちに社会との接点を早く持たせたいという教育現場の意図によるものです。

私たちの会社も、地元高校からの要請を受けて、夏休み期間中の3日間、2名の高校生を受け入れることを決定しました。

- 実施期間:夏休み中の平日3日間

- 対象学年:高校3年生(就職希望者)

- 目的:物流業務の一部を体験し、仕事や職場の雰囲気に触れる

- 協力体制:キャリア担当の教諭と事前面談を実施

高校側との連携を通じて、「安全第一で」「過度な作業負担はNG」「コミュニケーションの場を重視」といった受け入れ方針を明確にしました。

初めての現場体験:高校生たちの声

▶ 参加した生徒のリアルな声を紹介します

「作業って、もっと単調でつまらないものだと思っていました。でも、ピッキングやラベル貼りって、意外と集中力がいるし、やりがいがありますね」

「社員の方がみんな声をかけてくれて、職場ってこんなに雰囲気いいんだなって思いました」

「最初は怖そうだと思ったけど、現場にいる人が優しく教えてくれて、安心しました」

普段、学校での授業では得られない体験を通じて、彼らの表情が少しずつ柔らかく、明るくなっていくのが印象的でした。

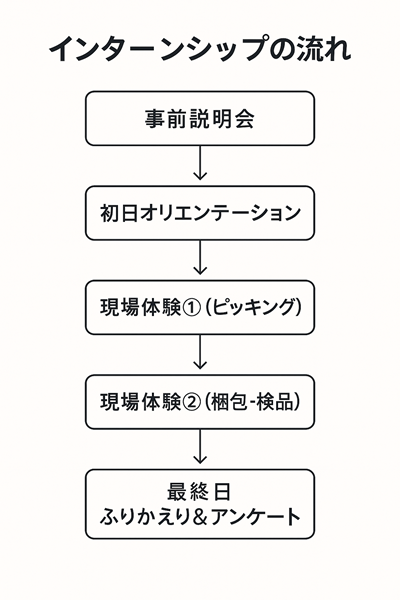

体験した作業内容

高校生には、以下のような業務を体験してもらいました。

- ピッキング作業:指定された商品を棚から取り出し、所定の場所へ移動

- 梱包作業:段ボールを使った簡易な包装、緩衝材の使用法

- 検品作業:バーコードの読み取りや、商品数の確認作業の補助

- 職場全体見学:トラックの積込み作業など物流の設備や動線の紹介、安全対策の説明など

これらは、すべて社員がマンツーマンでサポートしながら進行しました。生徒にとって無理のない範囲で、“作業の流れ”と“仕事の意義”の両方を感じ取れるように配慮しました。

社員にも変化があった

インターンの受け入れが決まったとき、社員の反応は正直、やや不安げでした。

「教えられる自信がない」

「逆にこっちが緊張しそう」

しかし、受け入れ初日が終わるころには、その空気が一変します。

「高校生に説明してるうちに、自分の仕事を見直すきっかけになった」

「作業の意味を“ことば”で伝えるって、意外と難しいけど大事だなと思った」

現場社員が、“教える”という経験を通じて、初心を取り戻したような表情をしていたのが印象的でした。

インターンが生み出した“副次的な効果”

この3日間のインターンで得られたのは、単なる「体験」だけではありません。

実は、インターン期間中に、以下のような職場改善が自然と起きました。

- マニュアルの見直し:「ここ、誰が見ても分かるようにしよう」という気づき

- 動線の整理:「この配置、見学者には分かりにくいから改善しよう」

- 朝礼の再設計:高校生にも伝わるように“今日の目標”を可視化

つまり、高校生の存在が、職場の意識と行動を変える“カンフル剤”になったのです。

受け入れ側にとっての意義とは?

インターンシップの導入には、「手間がかかる」「教育の準備が必要」といった負荷があるのも事実です。

しかし、それを超える価値があります。

- 社員の“教える力”が養われる

- 自社の魅力や仕事の価値を再確認できる

- 地域とのつながりが生まれる

- 将来の人材発掘の場にもなる

中小企業であっても、教育機関とつながり、地域に開かれた存在となることで、信頼と認知の輪が広がっていくのです。

まとめ:現場が変わる。未来が動き出す。

「高校生を受け入れる」ということは、単に“体験の場”を提供することではありません。

それは私たちにとって、自社を見つめ直し、未来の人材と向き合う“機会”そのものです。

そして、意外にもその影響は現場の空気を変え、社員の意識を変え、会社の文化を少しずつ育てていきます。

「働いてみたい業界=物流業界が見つかりました」

「就職するとき、またこの会社に来てみたいです!」

そう語ってくれた高校生の声が、今も心に残っています。

次回予告

次回のブログでは、

👉 『実践でつまずかない!導入前の準備と設計』

と題して、インターンを実施する企業が押さえておきたい、

- 教育機関との連携方法

- 安全管理と業務設計

- 現場の受け入れ体制の整え方

について、具体的に解説していきます。

コメント